三、擬態動物:數位雜種的欲望

動物園只能令人失望。動物園的公共用意是在提供大眾一個觀賞動物的機會。可是,在動物園內,沒有任何遊客可以捕捉住動物的眼神。頂多,動物的凝視經過你面前閃了一下而已。牠們只側視。牠們盲目地望向他方。牠們只是在機械式地掃瞄。牠們已對「注視某物」免疫了,因為再也沒有任何東西可以成為牠們注意力上的「中心點」。

──John Berger,<為何凝視動物>

如果我們把凝視問題轉換到生物學或生命政治的層次,李小鏡的影像作品可以說給出了擬態動物的正面肖像,然而,這些肖像的姿態與約翰.伯格在<為何凝視動物>這篇文章中所說的相反,牠們警醒,牠們一致向觀看者投以凝視。這種凝視令「人」不安,因為牠們不像是動物園裏的動物,而是混種的人獸(Manimals)。哲學家列維納斯在1975年為了荷蘭畫家作品合輯所寫的<狗的名字,或自然權利>,以及1986年他所接受三位學生的訪問中,雖然在十年前後觀點上有些差異,但這位哲學家對於動物的存在或者動物的臉顯現一種倫理思考上的不安。 動物是他者。但是動物有沒有臉孔呢?這成了一個相當難以回答的問題,一個公案。動物對人類來說,或許只能作為某種具有爆發力的生命能量,讓生命的可能性通往無限,但人類卻沒有辦法將動物那張獨一無二的臉龐吸納成任何一張臉龐。動物代表著欲望的變異狀態,站在非人的界限上,向人類凝望。一個在此岸,一個在彼岸,兩者難以真正往來。就此而言,向觀看者直視的混種人獸,無法在理智上被人類化為整體範疇,於是牠們的眼光就成為一種質疑、一個問題,牠們的身軀是一隻難以被界定的存在、散發一股無法捉摸的生命能量與欲望。

李小鏡的創作針對混種人獸,製造出某種不可能的身體影像。這種不可能影像往兩個方面運動:一方面是2004年的「成果」系列與1999年開始創作至2005年林茲電子藝術節的「雜種演化論」(Hybrid/Ars Electronica 2005) 連續影像「源」系列,趨向科技條件與現代生命政治的認識論問題,逼近某種無法被認識的赤裸生命狀態;另一方面則是從1993年開始的「12生肖」、1994年「審判」、與1996年「108眾生相」系列,一直到2001年的「夜生活」、2007年的「叢林」系列,與中國的民俗神話和當代欲望生命形象,形成延伸性的圖像話語。就其創作型態而言,如果說王雅慧透過影像的後製,已經宣告了影像軟體重新拼裝混搭影像物件的無限可能,陳怡潔處理動畫物件的色彩函數,指向了人造影像「解析與重組」的自由範圍,那麼,李小鏡在攝影界面上的工作,就越來越接近「Photoshop式導演」的全能影像製作個體。

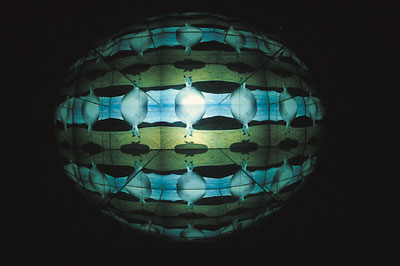

李小鏡 <夜生活> 2001 電腦影像 作者提供

1. John Berger著,<為何凝視動物>,收錄於《影像的閱讀》,台北:遠流,2002,頁28。

2. Peter Atterton & Matthew Calarco eds., Animal Philosophy: ethics and identity, London: Continuum, 2005, pp.51-52.

3. Helen Ferry, “Daniel Lee,” in Hybrid: living in paradox, Ars Electronica 2005, Linz: Ars Electronica, pp. 22-29.

4. 葉謹睿,“過去, 現在與將來 –李小鏡”,《藝術家雜誌》,2004,十月號,頁424-431。”李小鏡的夜生活”(The Nightlife of Daniel Lee),《典藏雜誌》,2002,一月號,頁34。

葉謹睿的相關評論與研究 ,已經相當細緻的指出,「12生肖」、「審判」、「108眾生相」系列,將狗鼻、貓眼、象嘴鑲嵌在人臉上,這種異質鑲嵌的過程,多少還包含了早期Photoshop要求的修圖技術與某種繪畫性的殘餘。但是到了1996 年Photoshop第3代「圖層」(layer)技術開發之後,影像藝術家就能夠更自由的搬移與調整獨立的影像物件,因此,「夜生活」系列中的場地、人物、桌椅、水杯、燈具,甚至鏡中倒影,都可以分別拍攝下來,進行任意的調動與細部的重新修飾。換句話說,這些影像永遠不可能真正的停格、「永遠無須要定稿」。不同版本所做的內容更動,使得這樣的影像創作與傳統繪畫和攝影概念完全不同。這樣的作品型態介於流動與停格之間,正如同作品中的混種人獸形象界於人與獸之間,指向了流變的問題:人流變為獸、此獸類流變為彼獸類,繪畫流變為攝影、攝影流變為運動影像。擬態與混搭,不再只有生物學與文化現象上的意涵,它們取代了單一的身分與認同,稱為流變的存有中最基本的身分認同邏輯:透過擬態取得身分同一性,運用混搭突出個體特異性。乍看之下,這種說法十分弔詭,運用擬態等於宣示身分同一性的難以取得,外部多樣要素的混搭又如何可能產生個體的特異性?然而,就影像與身體的關係來看,卻是一種必然。

李小鏡 <叢林> 2007 電腦影像 作者提供

其實,影像與身體這兩個概念,在慣常的中文脈絡中本來並沒有任何關聯,但是就梅洛龐蒂思想的脈絡來說,卻涉及一個相當重要的影像哲學背景:柏格森(Henri Bergson)思想中的「我的身體影像」(image du mon corps)。為了要解決觀念論與實在論對於真實的看法,柏格森在《物質與記憶》(Matière et Mémoire, 1896)這本書的導論即聲明,「我們所謂的影像,是某種存在,多於觀念論所謂的再現表象,又少於實在論者所稱的事物,這種存在位於事物與再現表象之間。」 如果說,我們身處的當下情境的構成條件,就是在我的感官開放時種種環繞的影像,以及在我的感官關閉時隨即消逝的影像,這些影像與影像之間按照柏格森所謂的自然法則相互作用,我們依據當下、或者在過去的當下所呈現過的種種影像以及它們之間的關係,預測未來種種影像所可能產生的變化。有趣的是,有一個影像在種種的影像之間特別突出,「我沒有辦法單單從外在的知覺中認識到它,還要從內部的欲動(affections)才能認識到它:這個影像就是我的身體。」 如果世界就是許多影像聚集所產生的狀態,那麼從客觀的角度來說,這些影像不可能發生嶄新的變化,除非有某些特定的影像中介,由它來造成影像內容與聚集方式的改變,那就是我的身體影像。這種類型的影像中介,本身又可以再被影像化,變成外在影像當中的一員,這也就是作為種種影像核心的身體影像所具有的優位。 於是,當李小鏡選擇了肖像、群像、生物種屬像這些屬於「身體影像」的「眾生相」入鏡時,他的作品同時也進入了與觀看者的「我的身體影像」互動與鏡射的複雜關係中。換句話說,這些擬態動物剌中了「我的身體及其擬態」的自我認同與欲望流動問題,其事實性,及其可能性。

從柏格森的角度來說,日常身體的知覺成果只不過是兩種影像系統(我的身體影像與外在世界的影像系統)中的一環,知覺作用無異於幻象效果,折射出存有者的虛擬狀態,就好像一種特殊的銀幕,存有者的真實活動會穿越而過,但是它們的虛擬活動會成為影像投射在這道螢幕上。但是在純粹的視覺影像之外,它們所圍繞的中心,乃是一個可變的、能夠運動的中心,這是一個屬於身體影像自身的未定域(zones d' indéterminations) ,它讓我們能夠依據自己特定的身體影像去選擇知覺中的其他影像進行互動,使得我們的身體得到運動上的未決定空間。實際上,未定域指向了意志的未決狀態,這也就是並存的兩種影像系統的另外一端:從意志、大腦、神經、身體動作,一直到與外在世界影像接榫在一起、外在世界影像環繞著它而存在的身體影像。如果我們反過來從生成的角度來看身體影像在我們經驗當中的出現,我們會發現身體影像剛開始是一種非人稱狀態(impersonnelle) ,透過許多再現表象的環繞,我們才慢慢的適應,將我們的身體視為運動中心,其他的影像不斷的環繞著它而變化,但是它本身卻成為各種影像所參照的中心影像,成為各種影像的聚集之所、行動的中心,本身保持不變。自此衍生出人稱與人格。因此,當李小鏡的作品圍繞著某種虛擬身體影像、某種尚未成為定局的「人獸混種身體影像」而工作、某種向著人類自身凝望的虛擬人獸混體影像時,一般生命政治中穩定的主體人稱與人格就遭遇了此凝視激烈的挑戰,開始流變。我們在此必須回頭討論「擬態」與「虛擬身體影像」之間的關聯。

5. Henri Bergson, Matière et Mémoire, Paris : P.U.F., 1939, p.1.

6. Henri Bergson, Matière et Mémoire, p.11.

7. Henri Bergson, Matière et Mémoire, pp.14,20-21,46-48..

8. Henri Bergson, Matière et Mémoire, p.36,38,40.

9. Henri Bergson, Matière et Mémoire, p.45.

10. 卡夫卡著,《卡夫卡全集》,第一輯,葉廷芳主編,石家莊:河北教育出版社,2001,頁200-210。

四、藝術家猴子:虛擬身體影像與自我解構

承蒙各位邀請,我向貴院呈交一份關於我過去所經歷的猴子生涯的報告。……我重複一遍:模仿人類,對我來說並沒有什麼吸引力;我之所以模仿人類,唯一的原因只在於尋找一條出路。

── 卡夫卡,<一份為某科學院寫的報告>

讓我們回到擬態與凝視的問題,這一次,是關於當代藝術家自身的擬態與自我凝視。擬態這個詞彙來自於生物學,它與視覺有關,涉及生物體本身呈現出來的一個視覺效果,呈現給環境、給其他動植物的一個視效樣態。依據拉岡在《精神分析的四個基本概念》 的說明,某些昆蟲──譬如某些蝴蝶呈現眼狀斑擬態,不一定是為了求生或適應環境,事實上,根據生物學家Callois的研究,這類眼狀斑蝴蝶被鳥攫食的機率與未呈擬態的蝴蝶是相同的。拉岡強調,擬態涉及生物本能的其他層次,包含了求偶時的誘惑,或是炫耀、裝扮等等,其次,動物身上的色彩分佈與展現的視覺效果有時亦具有威嚇的作用。拉岡同意這裡涉及現象學所說的互為主體性的問題。在威嚇現象中,引發了某種過度的評價,擬態主體在這種狀況下是嘗試要別人對他進行一種過度的評價。比如說,讓別人覺得他很可怕,虛張聲勢,促使別人高估他。但是,當我們面對擬態的這種態勢時,我們必須要非常小心,無須太快地把注意力投注到擬態主體所欲模仿的東西究竟是什麼,它毋寧是在「尋找一條出路」,我們想去模仿,造就擬態,這行為本身無疑地是要製造一種「我的身體影像」,在這個影像中,讓自己感覺到別人、整個環境已高估了他,因而得到自我滿足,使自己的欲望享受著自己的擬態。本文企圖從這樣一種觀點,嘗試去描述顧世勇作品中不斷重複出現的「透明泡泡」。

顧世勇 <輕,如何使自己更輕> 2000 展出現場裝置圖 作者提供

猴子或人類在虛張聲勢的時候,或卡夫卡的猴子以人類的口吻談論著牠如何從猴子流變為人的時候,都在給出一幅由其特異的欲望凝視點所結構出來的圖畫。藝術家好比是卡夫卡筆下向科學院報告的猴子,當牠一開口,語言被扭轉出陌生意味,世界亦變得詭異難解。顧世勇讓自己的身體影像與「輕」、「泡泡」、「浮升」、「攀附氣球」、「高空」、「飄浮與墜落」這些影像相聯結時,其實欲求著某種效果(或某種「笑」果),而這種效果除了表面的視覺影像外,也指向某種難以捉摸的欲望場域。 我認為,這些泡泡不斷反向指回藝術家本身的當代存在處境,等於是藝術家自己在看自己如何被別人看。拉岡認為,特定的擬態乃是特定的潛意識欲望結構的顯現,換言之,這個影像跟它生產出來的效果比它想要模仿或再現什麼具體的世俗經驗更為重要。潛意識本身做為一個場域,透過擬態展現出一個凝視的結構,讓欲望主體在此架構中有所安置。就此而言,擬態的事實本身,在動物的層次與在人類的層次一樣,它是作為一種藝術、一種欲望的本能技藝,其效應是作為一種圖畫(picture)或特殊影像。欲望主體把自己置放在一幅圖畫展現給外界觀看的關係中,是因為他進入了潛意識的運作裡,這個潛意識運作的中心就是一個凝視的結構。畫家非常知道這一點,他的人性,他的追尋,他的疑問,他的實踐,他應該去維持某種凝視,在圖畫裡面展現某種持續的凝視,或者去變化他的凝視。我們注視圖畫的時候,即使那些看不出來有什麼凝視的圖畫,我們注視它的時候,同時也就進行這種特定的凝視結構內部。每一個畫家都會讓你看到某種特定的東西,你會覺得是他的凝視結構正在浮現,而不只是具體物件。這正是擬態最核心的驅力發動處。

顧世勇 <輕,如何使自己更輕> 2000 單格動畫 作者提供

顧世勇 <輕,如何使自己更輕> 2000 單格動畫 作者提供

譬如《阿諾菲尼的婚禮》(The Arnolfini Marriage, 1434),這幅圖畫中間有一個凸鏡,透過這個凸鏡,我們在這幅圖畫裡看到的凝視是什麼,表面上是新郎往觀畫者這邊看,新娘也往觀畫者這邊看,但是,這個凸鏡的中心其實就是畫家在看我們看他的那個位置上,畫家想把某種凝視結構呈現出來,他用倒影。畫家他以一個凸鏡的方式呈現出這個倒影,讓我們可以看到有一些影子跟畫家在這個位置上,但它又同時是個反射點,讓a等於a',形成兩個既相等又不相等的再現 (representation),結果整幅圖畫在結構上形成了一個視覺循環,一個迴圈結構。在這個迴圈中,圖畫告訴我們說某個景象存在,它被呈現出來了,可是事實上又沒有真的被呈現出來。事實上,「它」不可呈現,即使畫家再怎麼畫它,也畫不出「他」的視線,畫不出這個視覺活動本身。此外,這個凝視中有某些象徵物件,屬於氛圍與意義的活動,這些東西也是畫家把它安排進去這幅圖畫裡,這種安排涉及的已經完全不是寫實的問題,而是企圖要指向一個凝視的整體氛圍狀態,讓我們對這一對新人產生某種「凝視」。

11. Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, p.100.

12. 黃建宏、顧世勇、蘇柏琪,《顧世勇:咻》,台北:台北當代藝術館,2006。

就此而言,顧世勇的「氣球與氣泡人」要把當代的觀者帶向什麼樣的凝視場域呢?筆者認為,「氣球與氣泡人」系列是一個當代藝術的寓言,就它做為當代藝術的展品而言,這個寓言所導出的凝視,並不指涉它自身之外的任何影像,它企圖回頭返指當代藝術與藝術家的自身處境,成為某種自我嘲弄的「藝術家自我身體影像」。顧世勇在2006年台北當代藝術館展出「咻」的創作自述中說:「整個當代藝術從承認精神的貧困、虛無和自我主體的潰散開始,作品中的『能指』最終壓抑甚至徹底放逐了『所指』,成為意義的迷宮、歧義、多義、陌生、片段的解構狀態。」 或許有人會說,一個凝視就是一個陷阱,「氣球與氣泡人」系列給出這幅圖畫的作用就好像藝術家自己扮演自己的演員一樣,顧世勇希望以這種方式被看。從精神分析的影像理論來看,這幅當代藝術家的自我影像的確跟觀者的凝視有關,但它不只是一個陷阱,它更為複雜。它是一種更複雜的擬態。藝術家提出某種影像給觀看的人,這個人現在已經站在影像前面,觀看者面對這幅畫,藝術家說話了。他說:「你想看嗎?好啊,就給你看這個,你看看吧!」於是,他微笑著餵養一些影像給眼睛,這裡影像本身在現代生活裡如同轉瞬即逝的氣泡,又如同飄浮輕盈的氣球,這時,影像也邀請這個觀看者把他的凝視放下來,就像讓一個人放下他的武器一樣。這是影像本身做為一種讓對方平靜下來或是得到安撫的阿波羅式效果。讓觀看者把他的原先的凝視放下來。在這一節剛開始我們只提到擬態主體在擬態狀態下達到了一種欲望滿足或是一種自我享受。可是,現在顧世勇進一步把當代藝術家這種空洞破碎的自我享受再轉化為系列的寓言,製作一個擬態,給別人看。就像是一幅畫展現給別人看的時候,同時是一種邀請,這種邀請暗中向觀看者說:「來吧!來看看我吧!來看看這個擬態,然後把你原先的凝視放下來,因為,我展現給你看的樣子裡面就希望你用某種凝視的方式來看我。」所以,藝術擬態所企求的凝視,重點不完全是要給觀看者一個新的凝視,而是希望觀看者放棄其凝視,才能看得到,才能得到一種新的自我滿足。

顧世勇 <氣泡人> 2006 塑型氣球 作者提供

拉岡認為,就畫家與觀畫者的關係而言,可以說是一種trompe-l' oeil 的作用。就表面上來講,trompe-l' oeil 是逼真、讓眼睛錯以為真,但同時又有一種讓眼睛本身得到出口、得到排遣與消解的意味。拉岡在這裡講的trompe-l’oeil與具象繪畫的逼真效果並無任何關聯,他是在說,這幅圖畫像是一個情人,它盯著你看,它要用馴化式的凝視 (dompte-regard)把你的武裝卸下來,把你心不在焉的那種眼神卸下來,然後讓你不知不覺用情人看你的方式回看他,於是,情人的凝視產生一個迴圈,讓觀看者轉入另一種凝視中。 就此而言,顧世勇是在對當代藝術家的擬態再進第二層的、諧擬性的擬態展演。與其說他的作品是給一般觀看者,不如說它們更是為了誘惑當代藝術家對自身的自我觀看。拉岡曾經在《精神分析的四個基本概念》討論了兩位古希臘畫家Zeuxis與Parrhasios之間的競賽,他們決定比較誰的畫能夠創造出讓人深信不移的幻象。

首先,Zeuxis畫了一幅精細寫實的葡萄圖象,連小鳥都被騙來畫布上叨啄上面的葡萄圖象。接下來,Parrhasios在他自己的房間牆壁上畫了一片簾幕。當Zeuxis 被Parrhasios邀請到他的房間觀看其逼真幻象圖畫時,Zeuxis就問Parrhasios:「好啦,你就拉開這道簾幕,好讓我看看你到底畫了什麼。」這時候,勝負立見,Zeuxis被騙了。在Zeuxis的畫裡面,幻象雖然令人嘆為觀止,但其影像是取自真實事物。但是在Parrhasios的繪畫中,幻象呈現在我們眼前掩蓋住隱而不顯之真象的那一片簾幕上。對拉岡來說,擬態會發生作用,是因為它戴了一副面具,我們情不自禁像Zeuxis在Parrhasios的畫前一樣反應:「好吧!把你的擬態拿下來,好讓我們瞧瞧你真正的樣子!」這時候,我們已經在他所搬設好的擬態中而不自知呢!藝術家贏了。因為你已經進入了他要你所進入的凝視位置。我就是要你用我看這件事情的方式來看這件事情。所以拉岡認為擬態可以說是一種誘餌。但是誘餌不完全等於陷阱。它只是一個誘餌。誘餌後面有勾子。誘餌跟陷阱不一樣的地方在於:你掉下去陷阱就動不了了,你吃了誘餌卻還能動,只是你必須要跟著它走而已。這個凝視不是陷阱。在當代影像中,拉岡的觀點要講的不是陷阱,而是誘餌。就像談戀愛的時候,如果你遇到一個你不是這麼願意接受的人,他以某種深情的眼光看著你的時候,你就是避開他的目光,或者說你用一種無所謂、無情感意涵的眼光回看著他,因為你不接受他的凝視。

13. 顧世勇,《顧世勇:咻》,台北:台北當代藝術館,2006,頁30。

14. Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, chapter 9.

15. Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, chapter 8.

16. 顧世勇,《顧世勇:咻》,台北:台北當代藝術館,頁30。

或許當代藝術家更深刻的感受到「當代人最大的焦慮是來自身體『瞬間失速』及『急速異位』所形成的精神官能症」 ,顧世勇面對這樣的感受,其影像作品必須處理至少三個層次的問題。首先是影像本身就是當代消費生活情境中造成最大的「瞬間失速」與「急速異位」的經驗來源;其次,當代藝術的語言也因為這種經驗的普遍而日趨虛妄矯情;因此,如何不讓藝術家自己的身體影像脫離這個深沉的破碎身體經驗,卻又能在作品與這種經驗保持恰當的距離,令此破片如其所如地展現,便成為顧世勇影像作品中,不斷對於藝術家擬態進行自嘲式諧擬的思維。在這裡,我們可以離開拉岡的討論,走向梅洛龐蒂透過身體影像系統的多樣性與多重向度性,提出了多重向度之間的混搭侵越(empiétement)的現象。可見性的基礎條件讓我們不得不思考某種絕對的內勢力量(puissance d' immanence),這種力量介於身體運動、視覺、觸覺與既有的世界影像記憶的相互侵越混搭之間,它是推動、選擇所有不可見者以某種力量線成為可見者的力量核心,它是居中者(moyen)。繪畫史與當代影像美學上的種種努力讓我們看到的,不僅僅只是再現外在世界的影像,還指向了這個是外在世界影像系統變現為可見、也使得內外的分野得以出現的不可見者中的不可見者。

五、影像/美學的不可能:從擬態到混搭

所有可見者在可觸者中都被安排過,而所有可觸的東西都以某種方式許配給了可見性,這中間的混搭侵越(empiétement),不只存在於受觸者與觸摸者之間,也存在於可觸者與在其上形成外殼的可見者之間,反過來說,就如同可觸者本身並不是沒有可見性,也不乏其視覺上的存在。既然是同一個身體去看和去摸,可見者和可觸者便屬於同一個世界。── Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l' Invisible

梅洛龐蒂晚期思想中的「交纏」美學,涉及感性介面本身的多維度與不同感性介面之間的「混搭侵越」與「雙重交叉定位」(relèvement double et croisé) 的多種間距關係。當我用我的右手去觸摸我正在觸摸事物的左手時,本來主動用左手在觸摸世界事物的「觸覺主體」,瞬間轉而落入到被觸摸者的位階、滑轉成為客觀事物。當我們討論王雅慧、陳怡潔、李小鏡、顧世勇的影像作品時,我們發現,對於可見影像的任何經驗,總是在觀看的動作脈絡中向我給出,這些觀看的動作脈絡中,包含了不可見的凝視,而這些凝視重新安排了可觸的世界。四位創作者各有其給出凝視的方式。王雅慧的私密房間凝視,陳怡潔的色彩函數凝視,李小鏡的擬態動物凝視,顧世勇的當代藝術自我凝視。這些可見的影像感覺上近身而「可觸知」,但是,它們卻共同指向影像之外的凝視。這個不可見的凝視如同某種已發生的特定感觸、特殊觸覺,誘惑著觀看者進入。然而,視覺性的影像介面和觸覺介面最大的不同,在於影像介面本身具有共時性,這種共時性呈現,使得梅洛龐蒂所謂的混搭侵越(empiétement)、交錯(écart)、交纏(entrelacs)、可逆轉性(reversibilité)似乎單單在影像介面內部就得以完成,而不必然需要涉及其他觸覺界面的真實介入,只要把觸覺界面翻折入影像運動內部即可。這也就是為什麼梅洛龐蒂在《眼與心》選擇了視覺、繪畫、影像與圖象的問題來延伸他對身體主體、身體圖式、甚至是身體影像的討論,這也正是畫家或影像創作者的創作狀態不同於純粹觸覺模式的創作之處。影像介面本身的共時性、公共性、可重複性、可複製性,甚至是當今世界影像存在的遠距可延伸性,都使得觸覺模式在相形之下更具有私密、個別、無可言說的特質。

恰恰是在這裡,筆者認為,本文所討論的四位創作者的作品所開展出來的影像空間與運動美學,都不可能單單就影像本身的共時性、公共性、可重複性、可複製性而達成其美學訴求,反而,觀看者如果使用觸覺與動覺模式進入到這些影像脈絡中尋求這些可見影像的觸覺與動覺特質,我們將發現,這些擬態影像所呈現的凝視狀態,其私密、特異、無可言說的特質,都帶領觀看者朝向另一個空間、另一個世界。王雅慧的作品帶我們進入一個安靜無聲的、陰性的房間與空間,充滿詩性的移位想像;陳怡潔的作品為青少年的動漫視覺經驗提出了無法觸及的、空洞的動漫角色、色彩解析;觀看者要能不知不覺在感覺中想像自己已變身成動物,才能進入李小鏡作品的「後人類」自我凝視中;最隱微不顯但又具有藝術家自我解嘲性質的,就是顧世勇所創造的泡泡世界與那個奇怪的泡泡攀附人,藝術家像所有人一樣緊抓著當代影像,攀附著它,但最後卻與它飄向另一個異時空,難以回返。本文所謂的不可能的影像/美學,恰恰是在意指影像做為飄浮的能指,如果沒有生活世界中私密的觸覺與運動、文化與歷史的私密感觸經驗的混搭,影像美學便難以建立其形式與內容上的交錯指涉點,就此而言,與身體密接的物件或空間影像,引發身體運動想像的運動影像或身體影像自身,將無可避免的成為不可能的影像/美學中,既連接又切分出影像之域內與域外的那條斜線,既成為影像上的不可能本身,又成為影像變異中,指向視覺之域外經驗(如觸覺、味覺、運動覺,甚至是動漫覺、夜店覺、暴力覺、情色覺、藝術覺)的關鍵參照點。

(本文轉載自台北市立美術館出版之美術論叢《影像研究.藝術思維》)

17. Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris: Gallimard, 1964, pp.174-175.

18. Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, p.175.

19. 龔卓軍,<旋進的身體影像>,收錄於梅洛龐蒂,《眼與心》,龔卓軍譯,台北:典藏,2007,頁17-59。

【參考書目】

王雅慧,I've been here before and will come again,台北:新苑藝術經紀,2007。

卡夫卡著,《卡夫卡全集》,第一輯,葉廷芳主編,石家莊:河北教育出版社,2001。

加斯東.巴舍拉著,《空間詩學》,王靜慧、龔卓軍譯,台北:張老師文化,2003。

葉謹睿,“過去, 現在與將來 –李小鏡”,《藝術家雜誌》,2004,十月號,頁424-431。” 葉謹睿,李小鏡的夜生活”(The Nightlife of Daniel Lee),《典藏雜誌》,2002,一月號,頁34。

夏宇,《腹語術,1985-1990》,<開始>(三),台北:現代詩季刊社,1991。

黃建宏、顧世勇、蘇柏琪,《顧世勇:咻》,台北:台北當代藝術館,2006。

陸蓉之,《3L4D動漫美學新世紀》,台北:形而上畫廊,2007。

維吉尼亞•吳爾芙著,《是星期一或星期二》,范文美譯,台北:一方,2003。

劉紀蕙,《心的變異:現代性的精神形式》,台北:麥田,2004。

龔卓軍,<旋進的身體影像>,收錄於梅洛龐蒂,《眼與心》,龔卓軍譯,台北:典藏,2007,頁17-59。

Helen Ferry, "Daniel Lee," in Hybrid: living in paradox, Ars Electronica 2005, Linz: Ars Electronica, pp. 22-29.

Henri Bergson, Matière et Mémoire, Paris : P.U.F., 1939.

Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, London : Vintage, 1998.

John Berger著,<為何凝視動物>,收錄於《影像的閱讀》,台北:遠流,2002。

Julia Kristeva, The Kristeva Reader. ed. Toril Moi. Oxford: Basil Blackwell, 1986.

Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris: Gallimard, 1964.

Peter Atterton & Matthew Calarco eds., Animal Philosophy: ethics and identity, London: Continuum, 2005.

Van den Berg, A Different Existence: Principles of Phenomenological Psychopathology, Pittsburgh: Duquesne University Press, 1989.

|